バタフライ弁のダンパー

バタフライダンパーやバタフライ弁ダンパーと呼ばれるものがあります。ここでは、バタフライ弁のダンパーとは何かなどについて製品例も含めて紹介します。

バタフライ弁のダンパーとは?

バタフライ弁のダンパーとはどういったものなのでしょうか。用途や仕組みから紹介します。

仕組み

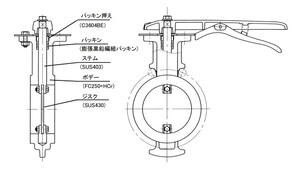

ダンパーとは、通気や流体を制御するために使用される部品の一つです。バタフライ弁ダンパーは、バタフライ弁と似たような仕組みになっています。

バタフライ弁は、弁体と呼ばれる円盤状のジスクが回転することによって流体を制御しますが、バタフライ弁ダンパーも同様に弁体の回転で流体を制御しているのが特徴です。

用途

バタフライ弁ダンパーが主に使用されているのは、空調や換気システム、排気装置などです。流体の流れを調整する目的で使用されています。

バタフライ弁が流体の通過を完全に遮断できるのに対し、バタフライ弁ダンパーは全閉にしても漏れが発生するのが違いです。

そのため、バタフライ弁ダンパーは流量調整の目的では使用できるものの、流体の通過を完全に遮断しなければならないケースでは選択できません。

通気やガスの制御で使用されるのがバタフライ弁ダンパー、流体の遮断や制御で活躍するのがバタフライ弁です。

バタフライ弁ダンパーの製品例

バタフライ弁ダンパーには、さまざまな製品があります。ここでは、いくつか製品例を紹介します。

熱風・煙道・排ガス向バタフライダンパーバルブ/エスビーバルブ工業株式会社

ステンレス製のバルブであり、耐久性に優れているのが特徴です。軽量コンパクトであり、コストダウンを目指した製品でもあります。

熱風・排ガスなどの常温から高温流体まで対応可能です。流体温度は230℃であり、300℃以上については問い合わせが必要になります。

WTシリーズ-JIS5K-/日本バルブコントロールズ株式会社

全閉でも密閉されない風量調整用のダンパーです。高温から低温まで使用可能で、適用流体は気体となります。

バタフライダンパー/フルード工業株式会社

エアシリンダ式、モータ式、手動式といった駆動方式の製品です。純気流または集塵装置等でダクト内の風量調整の目的で使用できます。使用口径はΦ50~1250mmとなっていますが、それ以上のサイズについても相談できます。

高温用、低リーク用、指定のフランジなどについても相談可能です。

標準形とL(ライト)形が用意されていて、L形は一般集塵装置レベルの負圧のところでダクト内の風量調整に活用できます。

ロータリーダンパー/旭有機材株式会社

風量調整用として使用できる製品です。完全密閉はできません。手動用であり、57型:40~350mm、56型:400mm、75型:450~600mmなどの種類があります。

D型ダンパー弁/株式会社キッツ

金属ジスクと金属シートで流体を制限するための製品です。高温流体のほか、金属、砂等の粉体が混入した流体、スラリーなどの流量調整ができます。

ホッパー等のバルブとして活用可能です。

ダンパー以外にもバタフライ弁の基礎知識をチェックしよう

バタフライ弁ダンパーについて紹介しました。バタフライ弁との違いを理解し、用途に合ったものを選択しましょう。

以下では他にも役立つバタフライ弁の基礎知識を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

既存品からオーダーまで対応

オーケーエム

画像引用元:株式会社オーケーエム公式サイト

(https://www.okm-net.jp/)

- バタフライ弁を専門的に取り扱うメーカー

- 脱炭素市場向けのバルブ開発に取り組む

- 高品質で、材料や口径の細やかなカスタムにも対応

クボタ

画像引用元:株式会社クボタ公式サイト

(https://www.kubota.co.jp/product/valve/index.html)

- 水道用バタ弁を探している方向け

- 独自の規格がある水道用の特殊なバタ弁を製造・販売

- 各自治体(都道府県)によって指定された仕様に対応

幅広く取扱い

KITZ(キッツ)

画像引用元:株式会社キッツ公式サイト

(https://www.kitz.co.jp/)

- バルブ全般を取り扱うメーカー

- 他のバルブとまとめてバタフライバルブを検討・導入したい方向け

- バタ弁以外のバルブもまとめて相談・注文可能

※2022年1月に「バタフライ弁」「バタフライバルブ」「バタ弁」で検索し、該当した上位30社を調査した際の情報を基にしております。「オーケーエム」は創業年数と専門性、「KITZ」は取り扱うバルブの種類、「クボタ」は水道用バタフライ弁の取り扱い数がそれぞれ最も長い・多いため選出しました。