バタフライ弁のQ&A

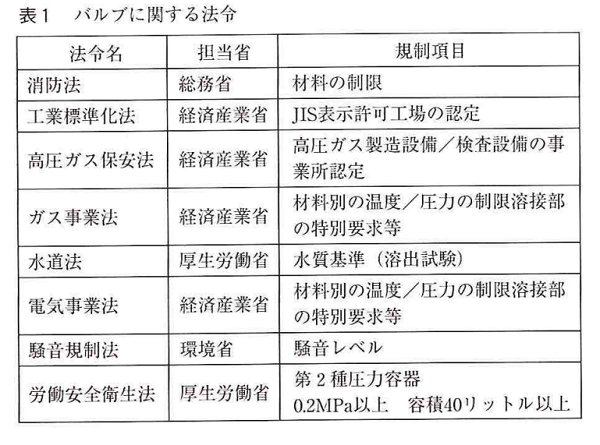

バルブに関する法令は?

引用元:【PDF】一般社団法人日本バルブ工業会「バルブの法令・規格・選定に関わる疑問」(https://j-valve.or.jp/pdf/valve/valve-qa_03.pdf)

さまざまな法令ではバルブに関する規制が設けられており、要求に応じる必要があります。たとえば消防法ではバルブの材料に制限が設けられていたり、水道法では溶出試験における水質基準、騒音規制法では騒音レベルなどが定められています。

そのため、バルブを使用する地域や場所、用途や重要度によっては規制を受けるため注意が必要です。

バルブの規格はどのようなものがある?

- ISO(国際標準化機構)

- CEN(ヨーロッパ標準化委員会)

- IEC(国際標準化会議)

- JIS(日本工業規格)

- JV(日本バルブ工業会)

- JPI(日本石油学会)

- JWWA(日本水道協会)

- JWVA(水道バルブ工業会)

- JEA(日本電気協会)

- JGA(日本ガス協会)

- JIA(日本ガス機器検査協会)

- JLPA(日本エルピーガスプラント協会)

- JLIA(日本LPガス供給機器工業会)

- LIA(日本エルピーガス検査協会)

- SAS(ステンレス協会)

- ANSI(アメリカ国家規格)

- ASME(アメリカ機械学会)

- API(アメリカ石油学会)

- MSS(アメリカ バルブ・継手業者標準化学会)

- AGA(アメリカガス協会)

- BSI(イギリス規格協会)

- DIN(ドイツ規格協会)

引用元:【PDF】一般社団法人日本バルブ工業会「バルブの法令・規格・選定に関わる疑問」(https://j-valve.or.jp/pdf/valve/valve-qa_03.pdf)

主要な規格団体は上記の通り。ただしバルブの規格は非常に多く、上記で紹介しているもののほかにもたくさんあります。そのため最新の国内規格や海外規格を確認しておきましょう。

圧力-温度基準の規格は?

代表的なバルブの圧力-温度基準の規格としては、日本石油学会の「JPI-7S-65」、アメリカ機械学会の「ASME B16.34」が挙げられます。

また、ボールバルブやバタフライバルブといったソフトシートのあるバルブの圧力-温度基準については、バルブメーカーがそれぞれ設定しています。これはソフトシートの材質やバルブの構造がメーカーによって異なるためです。なお、日本工業規格ではウエハー型ゴムシートバタフライ弁の圧力-温度基準を「JIS B 2032」、日本石油学会では鋼製フランジ形ボール弁を「JPI-7S48」と規定しています。

最高使用温度はどう設定されている?

JPI(日本石油学会)やASME(アメリカ機械学会)では、バルブの弁箱やふたの材料別に圧力-温度基準を設け、使用範囲を定めています。

また、JIS(日本工業規格)では、流体の種類ごとに圧力と温度の関係を規定しています。

バルブのリーククラスとは?

バルブのリーククラス(弁座漏洩量)とは、バルブの漏れの度合いを定量化した指標であり、バルブの「締め切り性能」に関する等級です。リーククラスは「Ⅰ~Ⅵ」の範囲で分類されており、それぞれの最大弁座漏れ量や試験方法について「JIS B2005(IEC 60534)」で規格化されていることもポイントです。なお、リーククラスでは等級の数字が大きいほど漏れが小さいとされており、締め切り性能の高さに比例していることも覚えておきましょう。

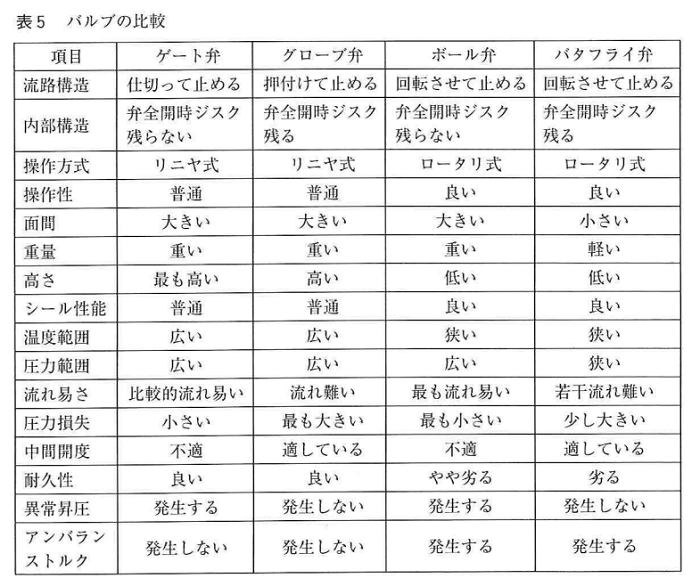

バルブごとの比較資料はある?

引用元:【PDF】一般社団法人日本バルブ工業会「バルブの法令・規格・選定に関わる疑問」(https://j-valve.or.jp/pdf/valve/valve-qa_03.pdf)

水道用バタ弁の種類・規格は?

現在、水道用バタフライ弁で使用されている規格はJWWA(日本水道協会)が設ける「JWWA B 138-2002」と「JWWA B 121-1987」の2つです。(※弁箱等の材料が鋳鉄製・鋳鋼製の弁類)

- 「JWWA B 138-2002」(水道用バタフライ弁)

呼び径:200~1,500

呼び圧力:4.5K/7.5K/10K - 「JWWA B 121-1987」(水道用大口径バタフライ弁の面間及び主要寸法)

呼び径:1,600~2,600

呼び圧力:4.5K/7.5K/10K

なお、金属弁座バタフライ弁や緊急遮断弁などの面間寸法やフランジ、圧力等級なども規格に準拠しています。また、バタフライ弁の種類については以下の通りです。

- ゴム弁座バタフライ弁

弁箱弁座が合成ゴム、弁体弁座がクロムメッキで構成されています。 - 金属弁座バタフライ弁

弁箱弁座と弁体弁座が金属(ステンレス鋼)でつくられており、弁座の耐久性を向上させています。 - 低キャビテーションバタフライ弁

キャビテーションを抑制できるよう、金属弁座バタフライ弁の弁体形状を変えています。 - 充水機能付バタフライ弁

JWWA B 138水道バタフライ弁の弁体に充水孔を付加した弁です。 - 耐震継ぎ手バタフライ弁

JWWA B 138水道バタフライ弁の弁箱のフランジを、ダクタイル鋳鉄管と耐震継ぎ手に替えたうえ、補強リブを用いて弁箱の剛性を向上させています。 - 緊急遮断弁

ロック解除の方法によって信号式と自力式に分けられます。管路異常時にはバタフライ弁を自動的に緊急閉鎖できます。 - 信号式緊急遮断弁

地震計や流量計の異常信号を受け、バタフライ弁を緊急閉鎖します。

水道用バタ弁のゴム弁座と金属弁座はどう使い分ける?

水道用規格である「JWWA B 138」水道用バタフライ弁はゴム弁座です。そのため現在使用されているバタフライ弁のほとんどがゴム弁座。

ただ、ゴム弁座には異物の噛み込みやゴム老朽化による損傷のデメリットがあります。そこで弁座をステンレス鋼にすることで、耐久性を向上させたのが金属弁座バタフライ弁です。高頻度で開閉する・原水の流入弁・異物混入が多いなどの場合は金属弁座を選ぶのがおすすめです。

水道用の仕切弁とバタ弁はどう使い分ける?

300mm以下程度の小口径であれば仕切弁、それ以上の大口径であればバタフライ弁が安価です。

というのも、仕切弁の全開・全閉の動きは弁体を上下させることで行います。全閉時には弁体をふた内部に収納しなければならないため、高さが必要。そのためため深く埋設する必要があり、据付工事費が高額になりがちです。一方バタフライ弁の全開・全閉の動きは弁体軸を90℃回転させることで行うため、高さを確保する必要がありません。

バタフライ弁の操作機の種類は?

バタフライ弁の操作機は主に「手動式」と「動力式」。手動操作機や電動操作機が一般的ですが、まれに空圧シリンダーや油圧シリンダーが使用されることもあります。

水道用バタフライ弁の手動式はウォーム歯車で減速しており、操作姿勢によってキャップ式とハンドル式に分類されます。

一方動力式は電動・油圧・空圧を動力源としています。電動式ではモータ・ウォーム・スパーキヤ・リミットスイッチ・トルクスイッチ・開度計を搭載しており、停電時には手動操作を行うことも可能です。

比例制御弁とは

比例制御弁とは、調節計の信号とバルブの開度を比例させることで流量管理が可能なバルブです。比例制御弁では、一般的な制御弁が調整ネジによって行っている動作を電気信号によって行います。そのため、流量だけではなく圧力や方向を遠隔で制御可能。センサから信号を受けた調節計は目的の値を目指してバルブの開度を変化させます。なお、流量はバルブの開度によるCv値とバルブの前後差圧によって決まる仕組みです。

機械や医療、食品などさまざまな分野で流量管理が求められているため、開度調整ができる比例制御弁が広く取り入れられています。

古いバルブを使用しているが点検や修理はどう対応すべき?

古いバルブを使用している場合は、まず点検を行うことが大切です。締付けボルトナットの腐食などを確認しましょう。また、計画的な更新も必要。たとえば設置から50~60年経っているバルブは製品モデルチェンジを行っている可能性が高いため、修理をしたくても部品を調達できないケースが考えられます。

また、修理ができたとしても新品同様の機能に戻すことはできませんから、いずれ何らかの不具合がでることも考えられます。古いバルブを使用している場合は、点検と計画的な更新によってバルブ一式の取替が必要といえるでしょう。

バルブの開閉方向は一律?

現在ではバルブの開閉方向は左回り開と規格されています。規格は昭和27年につくられましたが、それまでは右回り開の海外規格をベースとして製造されていました。そのため、左回り開と右回り開のバルブが混在していることもあります。誤操作を防止するため、キャップ式ではつばの有無、ハンドル式ではハンドルのOS表示を確認しましょう。

充水機能付きバタフライ弁とは

充水機能付きバタフライ弁は、充水操作に適しているのが特徴です。

初期通水時や再通水時では、急激な充水によって満管状態になるとウォーターハンマーが発生し、配管が破損することがあります。そのためバタフライ弁を配管の途中に設置し、小開度で開栓して下流側の管路へ配水していました。ただ、一般的なバタフライ弁では小開度での流量制御が難しいため、定流量供給が困難。そこで充水機能付きのバタフライ弁を開発し、初期通水時でも小流量調整を可能にしました。

なお、充水機能付きバタフライ弁は各メーカーによって仕様が異なります。たとえば異物が通水孔に詰まるのを防止するよう設計された製品があります。また、独自形状によって小開度での制御性を高め、充水機能付目盛で圧力条件に応じた流量調整を行える製品もあります。

電源が遮断されるとバルブの開度はどうなる?

たとえば電磁弁の場合は通電時にコイルの電圧を伝えることでバルブを開いており、電源が遮断されると内蔵されたバネの力でバルブが閉じます。そのため開状態で電源が遮断されると自動的にバルブが閉じるようになっています。

電気モータの力によって開閉を行っているバルブでは、電源遮断時のバルブの開度は遮断直前の状態のままとなります。そのためバルブが開いている状態で電源を遮断した場合は開いたままです。

なお、電動弁では開栓時に電気モータの力を使い、閉栓時はバネやゼンマイによって作動する「スプリングリターン」モデルも登場しています。スプリングリターンタイプなら電源遮断時に自動的に閉栓可能です。ただし、バルブを作動させるトルクのほかバネを閉めるトルクも必要になるため、出力トルクの大きなモータが必要。そのためサイズが大きい・コストがかかるなどのデメリットもあります。

緊急遮断操作機とは

電動弁では「開状態で電源が遮断されるとバルブは開いたまま」となるのが一般的です。そこで電源遮断時にも自動で閉栓できる「緊急遮断操作機」が活用できます。

緊急遮断操作機には操作機内部にキャパシタやバッテリを搭載しており、電源遮断時に電源を供給して全閉・全開の操作を可能にします。小口径から大口径まで幅広いサイズがあります。

ソフトシール弁の弁体ゴムの劣化粉流出は起こる?

最近の製品は残留塩素にも耐久性のあるゴムを採用しているため、劣化粉流出のリスクは少なくなっています。

一方古い製品では、残留塩素によってゴムが劣化し劣化物粉が流出する可能性があります。

水中には殺菌剤として残留塩素が含まれており、合成ゴムに含まれるカーボンブラックに塩素成分が付着して劣化します。また、温度が上昇すると劣化が急激に進むという特徴があります。どんな形態で劣化するかは残留塩素濃度や温度によって異なり、たとえば低濃度雰囲気では軟化劣化が生じて黒粉が発生することがあります。

下水道用バタフライ弁に横型(横軸)が多い理由は?

下水中に含まれている異物は管底に堆積しやすいものが多く、横型(横軸)タイプが適しています。縦型(立軸)タイプでは異物がバルブ底部の軸受け部に侵入してしまい、軸受けが摩耗する原因に。摩耗によって漏水や作動不良を引き起こす可能性が高くなります。そのため、下水で使用するバタフライ弁は横型(横軸)でつくられることが一般的です。

三方弁とは

三方弁とは、流体の出入口が3方向にあるバルブです。一般的に3つの流路があるボールバルブをさしていますが、3ポートある方向制御弁を三方弁と呼ぶこともあります。流路を開閉するバルブを2つ組み合わせるよりも安価に導入でき、設置スペースをコンパクトにできるのが三方弁のメリット。

三方弁には切替と分流の用途があり、「1本の配管から流れてくる流体を2方向へ切り替える」「2本の配管から流れてくる流体を合流させ、排出させる流体を切り替える」ことが可能。

また、構造は「Lポート」と「Tポート」に分類できます。

- Lポート

ハンドルを回すと左右のL字方向に流路を切り替えることが可能。ただし流路の切り替えパターンは左右のどちらか1種類となります。また、三方二面シートと三方四面シートの2種類があり、切替の用途で使用する場合は三方二面シート、分流用途の場合は三方四面シートを使用します。 - Tポート

ハンドルを回すことで直線とL字方向に流路を切り替えることが可能。3方向と2方向、2方向と2方向のパターンが一般的。Tポートでは液だまりが発生しやすいため、クリーンな運用を期待する場合はLポートを導入するのがおすすめです。

手動弁と電動弁の操作の違い

まず、手動弁は人の手で操作を行い、電動弁はモータを用いて操作を行います。

- 手動弁

手でハンドルを回してバルブの開閉を行います。一般的には左回り開のバルブが多く、ハンドルを左に回すと流量が増え、右に回すと流量が減ります。ただし古いタイプのバルブは右回り開のものもあるため事前に確認しましょう。なお、手動弁は安価なメリットがあるものの、操作をするには人の手が入るスペースが必要です。 - 電動弁

モータの力でバルブの開閉を行います。電源を入れ、スイッチで操作をするとバルブが自動的に開閉します。緊急時には手動で操作を行うことも可能。また、手動弁のように全閉から全開まで任意に流量調整を行えます。電動弁は手動弁にと比較して高価なものの、操作が簡単で空気圧原を確保しにくい場合でも導入できるメリットがあります。

ポートサイズとは

一般的に、弁座の開口部の大きさをポートサイズと呼んでいます。ポートサイズには「フルポート」と「レデュースドポート」があり、ボールバルブやゲートバルブはフルポート、バタフライ弁やグローブバルブなどはレデュースドポートに分類されます。レデュースドポートは弁の中のポート部がフランジサイズよりも小さいのが特徴です。

バルブの長寿命化の取り組みはされている?

開閉動作を伴うバルブにはネジなどの機械部品が使用されており、鋳鉄管ほどの耐用年数はありません。それでも長寿命化を実現できるように、各メーカーが弁本体に耐食性の高い塗装や材料を採用していたり、ゴム部品の耐塩素性向上など機能改善を図っていたり、といった取り組みを行っています。

そのほかにも、弁箱を取り出さずに弁内部の取り換えが可能な製品に対して、取替作業を不断水で対応できないか、など製品本体や工法の見直しが行われています。

開閉方向が異なるバルブの混在で誤操作が起こる場合の対策は?

開閉方向の異なるバルブが混在しているとヒューマンエラーのリスクが高まるため、誤操作を防ぐには操作前に開閉方向が一目で識別可能な状況にする必要があります。たとえば、開閉方向を明記した札をキャップや弁室の鉄蓋の裏側に取り付ける、操作時は指差呼称するなどの対策が有効でしょう。

誤操作は断水の発生や事故につながる恐れがあることから、十分な注意が必要です。

水道用バルブの品質管理はどう行っている?

日本水道協会では水道用バルブの種類ごとに品質管理に関する規定を設けており、ユーザーに代わって「形式試験」「浸出試験」「製品検査」「性能試験」「仕様書検査」を実施しています。

形式試験

製品の設計上の妥当性と品質に問題がないかを確認する試験です。最初の試験を行った後に大幅な変更があった場合は、形式試験を再度行う必要があります。形式試験が規定されているバルブは以下の通りです。

- 水道用地下式消火栓(JWWA B 103)

- 水道用ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)

- 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)

- 水道用補修弁(JWWA B 126)

- 水道用ボール式単口消火栓(JWWA B 135)

- 水道用急速空気弁(JWWA B 137)

形式試験の内容はバルブの種類によって異なり、水道用ソフトシール仕切弁の場合は外観および形状、寸法および回転数、強度試験、機能試験、弁箱耐圧試験、弁座漏れ試験、作動試験、パッキン交換可能確認試験、耐久試験が規定されています。

浸出試験

浸出試験とは、水道法で定められている水質基準を満たしているかどうかを判断する検査です。水道水に使用されているすべてのバルブが浸出試験の適用対象になります(消火栓は除く)。

製品検査

個々の製品または抜き取りによって行われる検査です。検査内容はバルブの種類によって異なり、水道用ソフトシール仕切弁の場合は外観検査、構造および形状検査、寸法検査、材料検査、弁箱耐圧検査、弁座漏れ検査、作動検査、塗装検査、表示検査が行われます。

性能試験

水道用急速空気弁と水道用ソフトシール仕切弁に対し、特別な性能試験が設けられています。

水道用急速空気弁で定められている性能試験は、「圧力下排気試験」と「多量排気試験」の2つ。どちらも実際の使用状態での性能を確認するための試験です。水道用ソフトシール仕切弁については、「NS形及び GX形継手の性能試験」と「弁体ゴムの耐塩素性試験」が定められています。

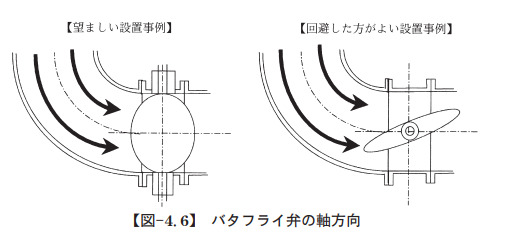

バタフライ弁に避けた方がいい設置位置はある?

引用元:【PDF】水道バルブ工業会「設置に関する注意事項」(https://jwva.jp/contents/jvwa_files/binran-04.pdf)

バタフライ弁を設置する際に避けた方がいい位置は、水流が偏流する曲がり管の近くです。やむを得ず設置する必要がある場合は、水の偏流作用を受けないように軸トルクの方向を設定しましょう。

弁閉時の水圧荷重への対応は?

バルブの弁閉時に働く水圧荷重による推力を、バルブの据付脚のみで支えることはできません。そのため、バルブを含む上下流の管路のフランジなどで、推力を支えるような配管設計にすることが大切です。また、上下流の両方向から水圧が作用する管路にバルブを設置する場合、それぞれの方向からの推力に対応できるように注意しましょう。

キャビテーション防止はできる?

キャビテーションが発生するかどうかは、調節弁内の各部の圧力・温度が分からない限り断定はできません。けれど、決まった条件下でキャビテーション予測計算式を用いることで、キャビテーションの発生を予測でき、使用するかどうかの判断基準とすることができます。

【キャビテーション予測計算式】

- キャビテーションが発生しない場合…ΔP<Kc(P1-Pv)

- 初期キャビテーション…ΔP=Kc(P1-Pv)

- キャビテーション発達域…FL2(P1-Pv)>ΔP>Kc(P1-Pv)

- 全面キャビテーション…ΔP≧FL2(P1-Pv)

- フラッシング…P2<Pv、FL2(P1-Pv)>ΔP

※ΔP:弁差圧(P1-P2)、Kc:キャビテーション係数、P1:弁上流側圧力、P2:弁下流側圧力、Pv:液体の蒸気圧、FL:圧力回復係数

バタフライ弁におけるキャビテーションの発生理由と原因

バタフライ弁におけるキャビテーションの主な発生原因は「液体が部分的に狭められることで縮流が生じ、流速が増加・圧力が低下するため」「弁下流側の渦の内部に発生する低圧部」によるものです。キャビテーションが発生するまでの流れには、差圧の増大に伴って「キャビテーション初生域」「キャビテーション発達域」「全面キャビテーション域」の3つのステップがあります。

キャビテーションの軽減防止策

コントロールバルブのキャビテーションを軽減、または防止する主な対策は以下の通りです。

- バルブを直列に設置し、各バルブへの圧力負荷を軽減する方法

※両バルブは少なくともパイプ径の4倍離す必要あり - 減圧用多孔オリフィスの併用

※流量が大きく変動する場合は、低流量域において効果があまり期待できません - 高いKc(キャビテーション係数)、またはFL(圧力回復係数)を持つバルブを使用する

- バルブの取付位置を下げて、2次圧を下げる

※既設の配管などへ適用するのは難しい - 整流格子などで流れの乱れを整える

既存品からオーダーまで対応

オーケーエム

画像引用元:株式会社オーケーエム公式サイト

(https://www.okm-net.jp/)

- バタフライ弁を専門的に取り扱うメーカー

- 脱炭素市場向けのバルブ開発に取り組む

- 高品質で、材料や口径の細やかなカスタムにも対応

クボタ

画像引用元:株式会社クボタ公式サイト

(https://www.kubota.co.jp/product/valve/index.html)

- 水道用バタ弁を探している方向け

- 独自の規格がある水道用の特殊なバタ弁を製造・販売

- 各自治体(都道府県)によって指定された仕様に対応

幅広く取扱い

KITZ(キッツ)

画像引用元:株式会社キッツ公式サイト

(https://www.kitz.co.jp/)

- バルブ全般を取り扱うメーカー

- 他のバルブとまとめてバタフライバルブを検討・導入したい方向け

- バタ弁以外のバルブもまとめて相談・注文可能

※2022年1月に「バタフライ弁」「バタフライバルブ」「バタ弁」で検索し、該当した上位30社を調査した際の情報を基にしております。「オーケーエム」は創業年数と専門性、「KITZ」は取り扱うバルブの種類、「クボタ」は水道用バタフライ弁の取り扱い数がそれぞれ最も長い・多いため選出しました。